なぜ今、給湯器導入に補助金が使えるのか?

国が推進するカーボンニュートラル政策の一環として、高効率給湯器への切り替えに対して補助金制度が設けられています。家庭部門のCO₂排出を削減するため、特にエコジョーズやエコキュートといった省エネ設備が対象に。2025年も引き続き予算が確保されており、今が導入の好機です。

補助金対象となる給湯器の条件とは?

全ての給湯器が補助対象ではなく、「省エネ基準を満たした製品」であることが条件です。エコジョーズなら一定の熱効率、エコキュートならJIS規格に基づいた効率基準をクリアしている必要があります。メーカーのカタログや公式サイトに「補助金対象製品」と明記されているかを確認しましょう。

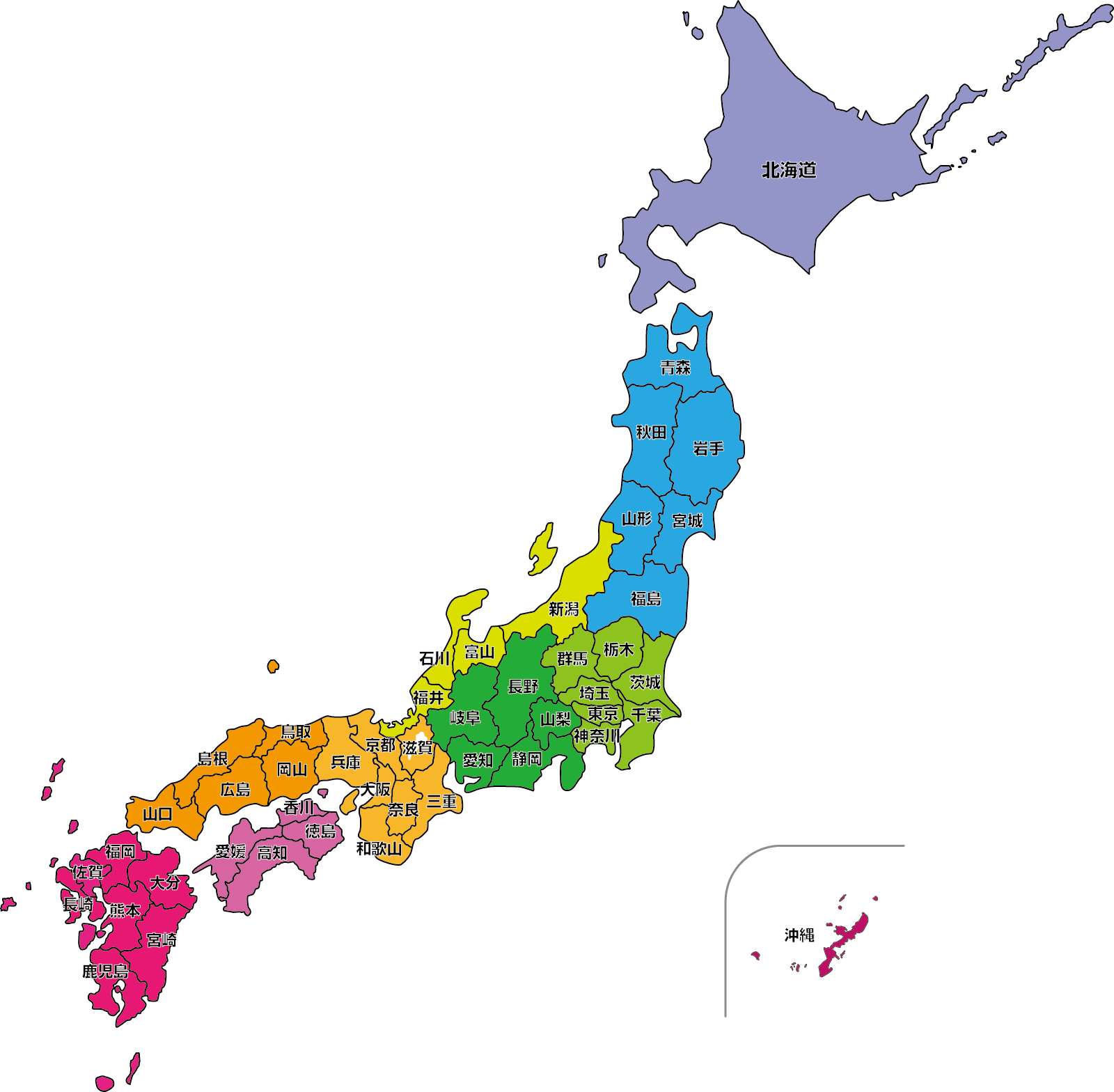

2025年の主な補助金制度一覧【国・自治体別】

2025年時点で活用できる制度として、国の「給湯省エネ事業(仮称)」や都道府県・市区町村の独自補助金があります。国の補助は最大13万円程度、自治体によってはさらに上乗せされるケースも。複数の制度を併用できる場合もあるため、住んでいる地域の制度を必ずチェックしましょう。

申請前にやるべき3つの準備とは?

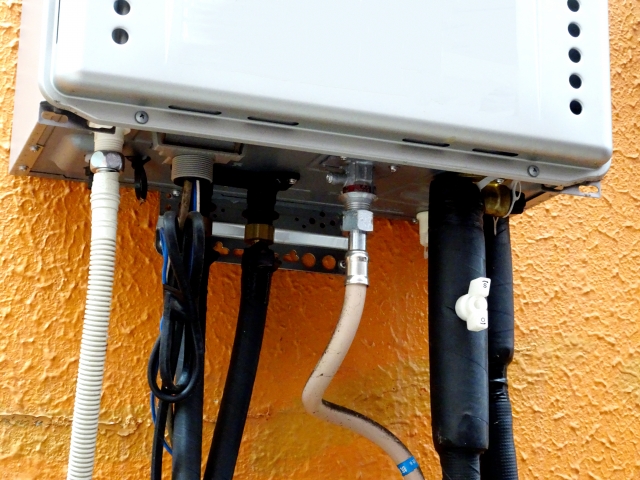

申請に必要な書類は、購入前の見積書・製品仕様書・設置前後の写真などです。施工業者にあらかじめ補助金申請対応の有無を確認しておくと安心です。また、製品の型番や施工日などの情報がずれていると申請が通らないことがあるので、事前に正確な記録を整えることが重要です。

補助金申請の流れを時系列で解説

補助金の申請は、「事前申請 → 工事 → 実績報告 → 入金」という流れが基本です。申請期限や報告期限を守らないと支給対象外になるため、工程ごとにカレンダーで管理するのがおすすめです。施工後にしか申請できない自治体もあるため、制度ごとのルール確認が不可欠です。

よくある申請ミスと失敗例に注意!

「設置後に申請しようと思ったら対象外だった」「書類に不備があり不受理になった」など、補助金に関するトラブルは少なくありません。特に多いのが、対象外製品を購入してしまうケース。補助金申請に慣れている業者を選び、購入前に相談するのが失敗防止のカギです。

補助金対応の工事業者はどう選ぶ?

補助金の申請は基本的に個人が行いますが、多くの施工業者が手続きをサポートしています。過去に補助金申請の実績がある業者や、公式に認定された登録施工店を選ぶことで、書類不備などのリスクを減らせます。見積もり時に「補助金対応可能か?」を必ず確認しましょう。

エコジョーズとエコキュート、補助金でどちらが有利?

補助金額の上限はエコキュートのほうが高い傾向にありますが、初期費用や工事内容も異なります。ガスインフラが整っている地域ではエコジョーズがコスト効率で有利、電気料金が安定しているエリアではエコキュートが魅力的です。補助金だけでなく、全体の費用バランスで判断しましょう。

長期的コスト削減効果と補助金の相乗効果

補助金で導入費用を抑えられるだけでなく、ランニングコストの削減も見逃せません。エコジョーズならガス代、エコキュートなら電気代の節約につながります。10年以上の使用を前提とすれば、トータルで数十万円の経済効果が期待でき、補助金はその初期投資回収を大きく後押しします。

2025年の補助金スケジュールと申請締切に注意

補助金には年度ごとの予算枠があり、先着順で受付が終了する場合もあります。特に国の制度は春~夏で枠が埋まるケースもあるため、冬場の導入を考えているなら早めに動くことが大切です。自治体によっては年内で締切が異なるため、公式サイトで最新情報を必ず確認しましょう。